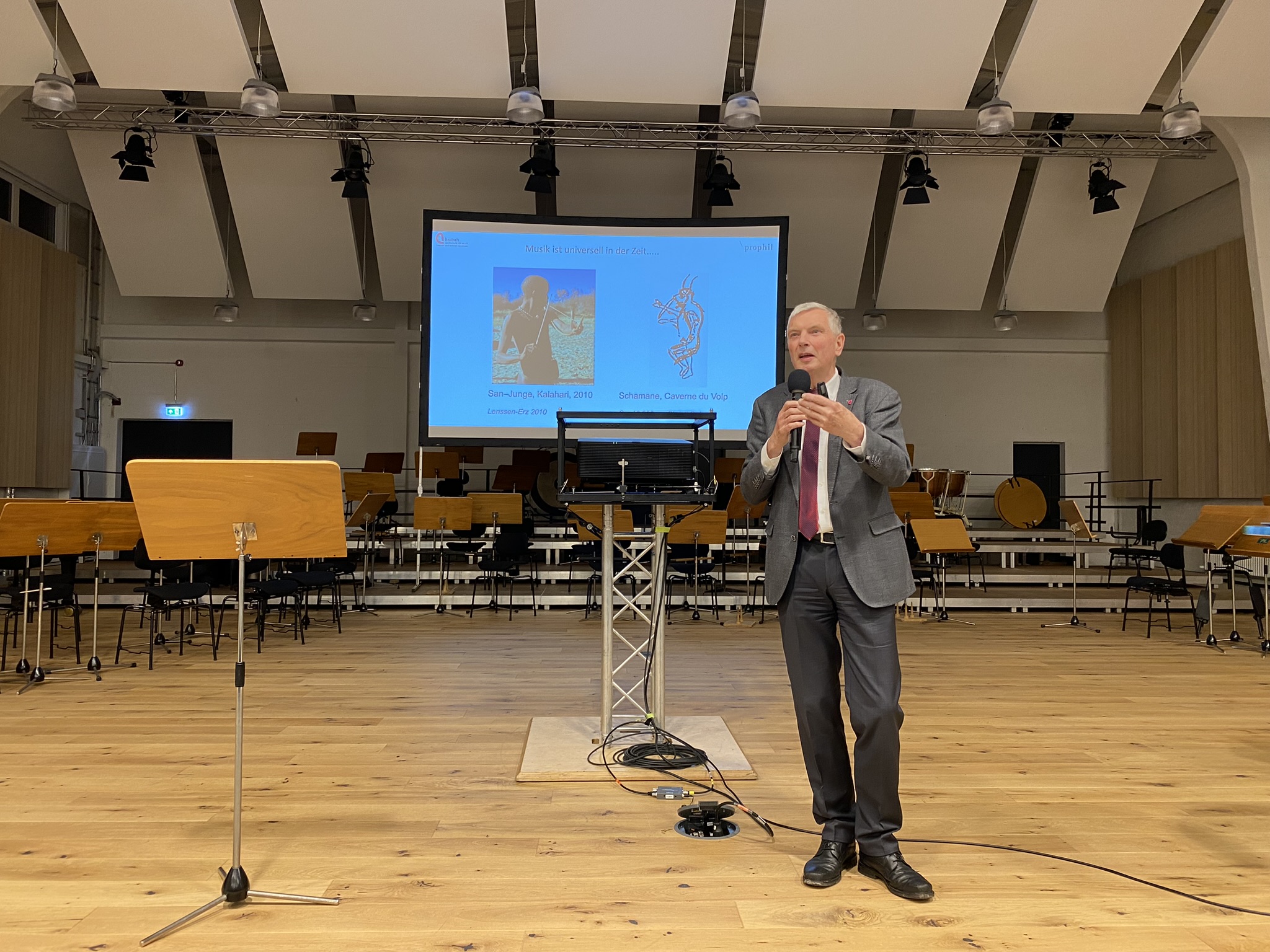

Eine Probe der Bremer Philharmoniker in ihrem Übungsraum an der

Plantage in Findorff, exklusiv für prophil-Mitglieder. Musikerinnen und

Musiker im Alltags-Look. Chefdirigent Marko Letonja sitzt auf einem hohen

Stuhl, die Beine nach hinten verschränkt, gelegentlich springt er auf.

„Taktzahl 175“, sagt er und hebt gleich darauf zu singen an:

Jamparipam“. Und los geht’s. Takt 227. Und wieder singt der

Generalmusikdirektor zur Illustration des gewünschten Tempos. Diesmal

„Tarantarim, tarantarim“. Zuhörerinnen und Zuhörer sind fasziniert,

dass sie so hautnah die intensive Arbeit am vierten Philharmonischen

Konzert „Winterzauber“ verfolgen dürfen. Leseprobe nennt sich diese

erste Verständigung über einzelne Takte. Und es steckt wahnsinnig viel

Arbeit drin. Prophil-Mitglied Karla Götz hatte Gelegenheit für ein kurzes

Interview mit dem Chefdirigenten.

Herr Letonja, was bedeutet eine Probe mit Publikum für Sie und das

Orchester?

Marko Letonja: Probenbesuche wurden jahrelang unterschätzt. Manche

Musiker und Dirigenten sehen Proben als etwas ganz Intimes an und wünschen

keine Öffentlichkeit. Für mich ist die Idee, Proben zu öffnen, jedoch

ganz wichtig. Wir zeigen, wie wir ein Musikstück zusammen entwickeln.

Nicht nur den Zuhörern macht das Spaß, sondern motiviert auch das

Orchester und gibt mir inspirierende Gedanken. Es ist eine

Win-win-Situation. Eine wirklich gute Erfahrung war die öffentliche Probe

von Béla Bartóks Konzert für Orchester in der Glocke. 200 Interessierte

sind gekommen! Ich habe ein Mikrophon benutzt, weil ich ja mit den Rücken

zum Saal sitze, damit die Leute aber trotzdem gut hören können, was ich

den Philharmonikern sage. Es entsteht ja eigentlich eine unsichtbare Wand

zwischen Orchester und Publikum. Das ist einfach so. Wir müssen diese

unsichtbare Mauer durchbrechen. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht.

Und das gelingt mit öffentlichen Proben?

Unter anderem. Es gibt aber auch noch weitere erfolgreiche Formate. In

Straßburg haben wir bei einer Haydn-Sinfonie das Publikum zu den Musikern

auf die Bühne gesetzt, damit sie das Orchester hautnah erleben konnten.

Die Leute waren begeistert.

Das Publikum braucht ja auch Nachwuchs. Wie holen Sie junge Leute in

Konzerte?

Junges Publikum muss man erst einmal gewinnen. Die Bremer Philharmoniker

sind darin über lange Jahre erfolgreich und leisten eine ausgezeichnete

Arbeit. Alle Initiativen speziell für junges Publikum sind super, die

Musikwerkstatt, Proben für Schulklassen, Jugend-und Familienkonzerte

…

Muss man die Musik erklären?

Ja, auf leichtere Art und nach meiner Überzeugung immer aus der Musik

heraus. Vom Kern der Musik müssen wir ausgehen und mit Assoziationen und

Themen die Besonderheiten der Musikstücke hervorheben. Wichtig ist aber

immer das Prinzip: Zuerst die Musik.

Es ist Ihre erste Spielzeit in Bremen, zugleich sind Sie noch

Chefdirigent des Orchèstre Philharmonique des Strasbourg und Artistic

Director des Tasmanian Symphony Orchsetra. Auf welches Orchester

konzentrieren Sie sich?

Der Kern ist für mich Bremen. Aber wir wussten, dass 2018 ein

Übergangsjahr sein wird. In Australien bin ich nur noch selten. Straßburg

konnte ich nicht so einfach aufgeben. Wenn 110 Musikerinnen und Musiker in

einem offenen Brief schreiben: Sie sind unser 111. Musiker, das Publikum

mich zum Bleiben bewegen will, dann ist das schon schwer, sich loszueisen.

Von Anfang an war auch vertraglich klar, dass diese Spielzeit eine

Übergangsphase mit nur fünf Konzerten für mich sein wird. Aber im

nächsten Jahr mache ich schon meine erste Oper am Theater Bremen, den

Falstaff. Mein Platz ist hier.

Sie haben Bremen mal als eine stille Stadt bezeichnet. Wie meinten

Sie das?

Mein wirkliches Leben sind die Momente der Stille. Der allgemeine

Geräuschpegel in der Bremer Innenstadt ist niedriger als andernorts. Zum

Beispiel Mailand: Dort ist es so lärmig, dass ich das Fenster im Hotel

nicht öffnen kann. Ich muss es schließen und kriege keine Luft. Nicht nur

der geringe Stadtlärm fällt mir positiv auf. Die Stille im Konzertsaal

Glocke ist wunderbar. Da muss ich ein großes Kompliment an das Bremer

Publikum machen. Momente der Stille, in der Musik Generalpause genannt,

sind hier zu halten. Ich spüre das Publikum im Rücken und merke, wie es

förmlich den Atem anhält. Das hat mich schon vor zehn Jahren bei meinem

ersten Besuch in Bremen fasziniert.

Copyright Fotos: Harald Rehling